Gouvernance

Thierry Breton : « Nous avons les lois, il nous faut désormais la puissance »

Par Thierry Derouet, publié le 09 octobre 2025

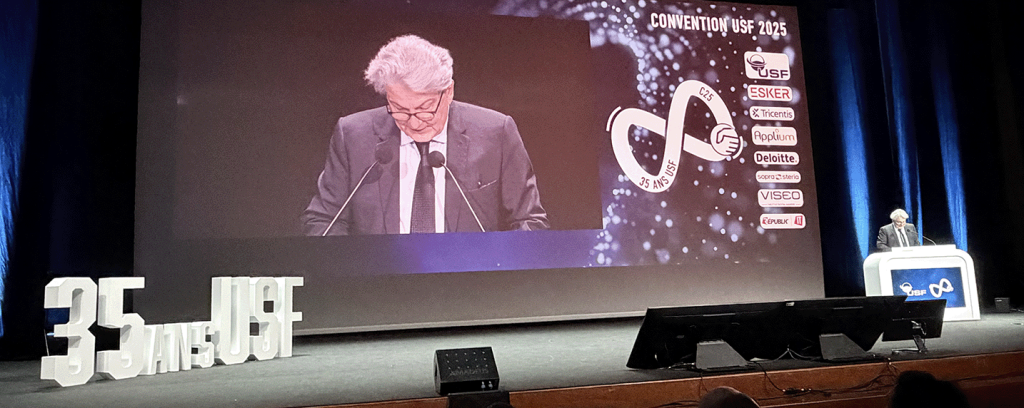

Pour les 35 ans de l’USF, Thierry Breton n’a pas livré un discours d’apparat. Il a parlé à cœur ouvert, comme un homme qui n’a pas quitté le combat européen. En une heure dense, l’ancien commissaire au Marché intérieur a retracé la genèse d’une Europe du numérique fondée sur le droit, tout en rappelant qu’elle reste inachevée.

«Trente-cinq ans, c’est plus que l’âge de raison : c’est un âge de maturité. » D’emblée, le ton est personnel, presque intime. Thierry Breton ne s’adresse pas à la salle comme un ancien ministre, mais comme un compagnon de route. Il salue la modernité de l’USF, « première association d’utilisateurs en France », et leur démarche d’écoute : « Ce que vous faites ici, c’est de l’intelligence collective, et c’est beaucoup plus difficile que l’intelligence artificielle. » Il sourit, mais la phrase n’est pas une boutade. C’est le fil conducteur de son intervention : l’Europe ne se construit pas par algorithme, mais par dialogue.

Puis il déroule sa vision historique, presque en professeur. De 1942, date des premiers ordinateurs, à l’essor d’Internet, jusqu’à la déferlante des données personnelles au tournant des années 2000, il raconte cette révolution continue : « Nous avons produit une masse d’informations sans précédent. Ceux qui ont su les exploiter sont devenus les maîtres du jeu. » Et il tranche : « L’Europe a raté cette première révolution parce qu’elle était fragmentée. Vingt-sept marchés, vingt-sept régulations, vingt-sept langues… Pendant ce temps, les États-Unis avaient un marché unique de 350 millions d’utilisateurs, la Chine un milliard. »

« Ce ne sont pas mes lois » : le plaidoyer européen de Breton

C’est là qu’il change de ton. Moins institutionnel, plus politique. « Ce ne sont pas mes lois », lâche-t-il, comme une mise au point. « Ce sont les lois de notre démocratie européenne. » Puis il s’attarde longuement sur la mécanique bruxelloise, avec une précision et une conviction rarement entendues.

« Bruxelles, ce ne sont pas des hommes en gris. C’est une grande démocratie continentale, bicamérale, exactement comme aux États-Unis. »

Et de détailler : « Vous avez deux colégislateurs : le Parlement européen, c’est le peuple. Le Conseil européen, ce sont les États. La Commission, elle, ne fait pas les lois ; elle propose des textes. Ce sont les deux chambres qui débattent, amendent, votent, puis les fusionnent en un texte commun. C’est ça, la démocratie européenne. »

Un passage qui sonne presque comme un manifeste. Car Thierry Breton veut briser l’image d’une Europe technocratique, coupée des citoyens. « Nous sommes une démocratie du droit, pas du décret », martèle-t-il, rappelant que les grands règlements numériques — le Data Governance Act, le Data Act, le Digital Services Act, le Digital Markets Act ou encore l’AI Act — ne sont pas sortis des bureaux de la Commission, mais des urnes parlementaires : « Ces lois ont été votées à 92 % par le Parlement et à l’unanimité par le Conseil. C’est du jamais vu dans l’histoire européenne. » Puis il conclut ce passage comme un avertissement : « Quand vous entendez dire “Bruxelles impose”, souvenez-vous : Bruxelles, c’est nous. »

Thierry Breton

Ce ne sont pas mes lois. Ce sont les lois de notre démocratie européenne. Bruxelles, ce n’est pas un pouvoir gris : c’est une démocratie du droit. »

L’Europe du droit

Sur cette base, il déroule l’architecture des textes. Le Data Governance Act, entré en vigueur le 23 juin 2022 et applicable depuis le 24 septembre 2023, encadre le partage des données publiques et industrielles. Le Data Act, adopté le 11 janvier 2024, s’appliquera à partir du 12 septembre 2025 : il fixe les droits d’accès, la propriété et la portabilité des données issues des objets connectés. Le Digital Services Act, effectif depuis le 17 février 2024, impose aux plateformes une responsabilité de transparence et de modération. Le Digital Markets Act, entré en vigueur en mai 2023, régule les positions dominantes des géants du numérique.

Ces cinq règlements, entourés du Cyber Resilience Act, du DORA, du Chips Act et d’eIDAS 2.0, forment ce qu’il appelle le « marché intérieur numérique », miroir de l’ancien marché unique des biens et services. « Nous avons transposé dans l’espace numérique ce qui fonde notre espace politique : l’État de droit », résume-t-il.

Les textes à venir : le DNA et les prochaines marches

Breton ne s’en cache pas : le chantier est loin d’être terminé. Il appelle à poursuivre l’édifice, notamment avec le Data Network Act (DNA) — prochaine pierre du marché intérieur numérique. « Après la gouvernance et la portabilité, il faut la connectivité », explique-t-il. Ce texte, encore à construire, devra permettre aux espaces de données européens de communiquer entre eux, de renforcer l’interopérabilité et la souveraineté technologique. Pour lui, c’est la suite logique du DGA et du Data Act : créer une Europe des données en réseau, capable de faire circuler l’information de manière fluide, sécurisée et conforme à ses valeurs. Mais l’ex commissaire ne s’arrête pas là : il évoque aussi les prochaines “marches” à franchir — intégrer les marchés de l’énergie, des télécoms et du capital, renforcer la puissance de calcul et consolider le financement des infrastructures.

De la régulation à la puissance

Mais le bâtisseur n’est pas satisfait. « Réguler sans investir, c’est réglementer la puissance des autres. » Cette phrase, il la répète comme un mantra.

Le droit a désormais besoin de muscles : infrastructures, data centers, réseaux, capital, énergie. « Nous devons intégrer nos marchés, mutualiser nos investissements, bâtir nos réseaux. Sinon, nous aurons de magnifiques règles appliquées sur les infrastructures des autres. »

Il cite les rapports Letta et Draghi, qui appellent à une intégration rapide des télécoms, de l’énergie et des marchés de capitaux. Et rappelle que l’Europe reste, malgré tout, la première puissance industrielle du monde. « Nous avons les ingénieurs, la science, les entreprises. Ce qu’il nous faut, c’est la cohérence. »

La confiance perdue, la confiance à reconstruire

Puis, soudain, la voix baisse. « Depuis le 20 janvier, quelque chose s’est cassé. » Il parle de la confiance — celle entre alliés, celle dans le commerce mondial, celle du multilatéralisme. « Il faudra trente ans pour la réparer. » Il évoque l’article 5 de l’OTAN, les pactes commerciaux, les traités internationaux : tout reposait sur la parole donnée. Aujourd’hui, le monde s’est déplacé vers la logique du rapport de force. « Mais face à cela, l’Europe doit rester unie. Ce n’est qu’ensemble qu’elle peut redevenir un pôle d’équilibre. »

L’Europe du futur

En conclusion, Breton revient à la salle, à ceux qui font le numérique au quotidien. « Ce que vous faites ici, c’est ce que l’Europe doit faire : écouter, agir, accélérer. » L’intelligence collective, répète-t-il, est la clé du modèle européen. Et c’est par elle que l’Europe continuera à se construire, entre lucidité et ambition.

USF : 35 ans d’une aventure collective

Trente-cinq ans après le dépôt de ses statuts en 1989, l’USF (Utilisateurs SAP Francophones) revendique une histoire intimement liée à celle de l’Europe. « 1989, c’est l’année où tombent les murs », rappelle Gianmaria Perancin, son président. « Une année où l’on ouvre de nouveaux horizons. »

Née 17 ans après SAP, l’USF s’inscrit d’emblée dans une démarche de partage, de convivialité et de veille. Troisième club d’utilisateurs au monde, derrière les États-Unis et le Canada, elle s’impose aujourd’hui comme un acteur central de l’écosystème SAP, fier d’une indépendance revendiquée : « Nous ne cherchons pas la guerre, insiste Gianmaria Perancin, mais la co-construction. Notre rôle est de défendre les intérêts collectifs des utilisateurs et de participer à l’élaboration des politiques qui les concernent. »

À Lyon, devant 1 700 membres et partenaires, Gianmaria Perancin a célébré les 35 ans de l’USF, rappelant qu’« au-delà de la technologie, l’USF est d’abord une aventure humaine ».

L’histoire de l’USF est aussi celle d’un maillage progressif du territoire : création des commissions régionales à partir de 2010 — Grand Ouest, Grand Est, Sud-Ouest, Rhône-Alpes et Sud-Est — puis lancement des commissions thématiques, jusqu’à la toute dernière, consacrée à l’intelligence artificielle, inaugurée le 1er novembre 2024.

En 2017, l’association franchit une nouvelle étape avec la création du SUGEN (SAP User Group Executive Network), réseau mondial dont l’USF est membre fondateur aux côtés des clubs allemand, britannique et néerlandais. « L’influence n’a pas de frontières, » confie Gianmaria Perancin voyant dans cette alliance internationale un levier de reconnaissance et de légitimité pour les utilisateurs francophones.

Mais ce succès, l’USF le doit surtout à ses bénévoles : administrateurs, présidents de commissions, animateurs de groupes de travail. Depuis 2017, ils se rassemblent sous une même bannière, la “USF Force”, symbole d’un engagement collectif et durable.

« Ces 35 ans ne sont pas une arrivée, mais une étape », conclut Gianmaria Perancin. « Le grand prix commence. Et nous le gagnerons, avec confiance, parce que vous — utilisateurs et partenaires — êtes avec nous. »

À LIRE AUSSI :