Secu

Faux conseillers, SMS piégés : les Français plus conscients, mais encore trop vulnérables

Par Alessandro Ciolek, publié le 11 septembre 2025

À l’approche du Cybermois, Cybermalveillance.gouv.fr et Ipsos.Digital dressent un constat en demi-teinte : la vigilance progresse, mais trop de victimes ne savent pas comment réagir. Les équipes préparent une campagne 2025 volontairement créative — sans la dévoiler avant le 1ᵉʳ octobre — pour transformer la prise de conscience en gestes concrets, notamment chez les 18–34 ans.

Un faux conseiller bancaire n’a pas besoin de s’inviter chez vous. Un SMS piégé, un clic trop rapide, et le téléphone sonne : à l’autre bout, une voix rassurante qui vous demande de “valider” des opérations. L’arnaque est connue, ressassée, et pourtant elle fait toujours des victimes. Pour la deuxième année consécutive, Cybermalveillance.gouv.fr et Ipsos.Digital publient leur baromètre de la perception des menaces en ligne.

La photographie qu’il en ressort est contrastée. Oui, les Français progressent. Oui, la vigilance s’installe peu à peu. Mais trop souvent, l’ultime réflexe manque encore. « Les Français semblent gagner en maturité avec des comportements plus responsables au quotidien, mais trop peu d’entre eux savent encore comment réagir », résume Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.

L’édition 2025 du Cybermois, qui se tiendra en octobre, prend d’ailleurs une dimension nouvelle. Pour la treizième fois, la France participe à cette initiative européenne lancée par l’ENISA. Mais cette année, l’agence européenne se met en retrait et laisse davantage de liberté aux États. « Nous pouvons désormais adapter les contenus aux priorités nationales », explique Jérôme Notin. La France a choisi de placer la sensibilisation sous le signe de l’année européenne de l’éducation à la citoyenneté numérique, label attribué par le Conseil de l’Europe. L’objectif est clair : sortir du cercle des initiés et parler cybersécurité à tous, des collégiens aux seniors, jusque dans les foyers ruraux.

Des pratiques à évangéliser

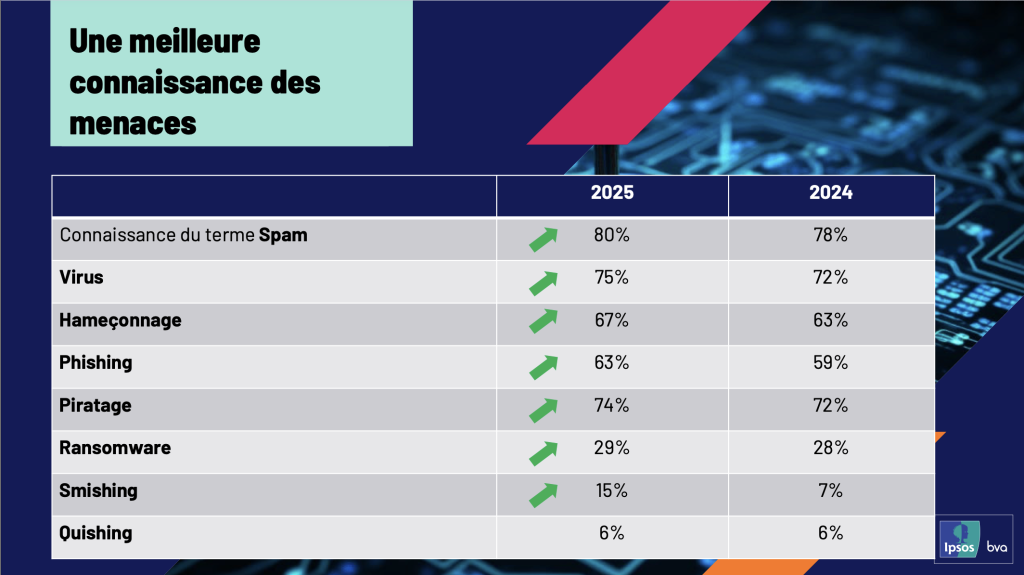

Les chiffres de l’étude offrent une impression rassurante : 58 % des Français estiment être suffisamment informés des risques et un tiers se considèrent même très bons en la matière. La connaissance des menaces progresse : le spam est désormais identifié par huit Français sur dix, les virus par trois quarts de la population et l’hameçonnage par deux tiers. Signe encourageant, la conscience du smishing, ces fraudes par SMS, a doublé en un an. Mais derrière cette progression se cache un constat plus préoccupant : seuls 35 % des sondés déclarent effectuer des sauvegardes régulières, et si 68 % disent vérifier avant un achat en ligne ou 55% utiliser des mots de passe complexes, cela laisse encore une petite moitié du pays dépourvue de ces gestes élémentaires. « Il y a encore des pratiques à évangéliser », insiste Diane Young, directrice chez Ipsos.Digital.

Là où le fossé se creuse vraiment, c’est entre les générations. Les 18–34 ans, bien qu’ils se sentent plus à l’aise avec les outils numériques, apparaissent comme les premières cibles des escrocs. Près de trois sur dix ont reçu un appel de faux conseiller bancaire au cours de l’année écoulée, soit presque quatre fois plus que les 55–75 ans. Un sur cinq a vu un de ses comptes piraté. « Les faux conseillers n’appellent pas au hasard. Si vous êtes rappelé, c’est que vous avez déjà saisi vos données sur un site frauduleux », rappelle Jérôme Notin. Autre ruse redoutable, la fraude au faux support technique : une fenêtre d’alerte surgit, invitant à appeler un numéro pour supprimer un virus imaginaire. À l’autre bout du fil, un faux technicien prend la main sur l’ordinateur, copie les documents et facture au passage quelques centaines d’euros. La victime, souvent une personne âgée, se croit sauvée alors qu’elle vient de se faire dépouiller.

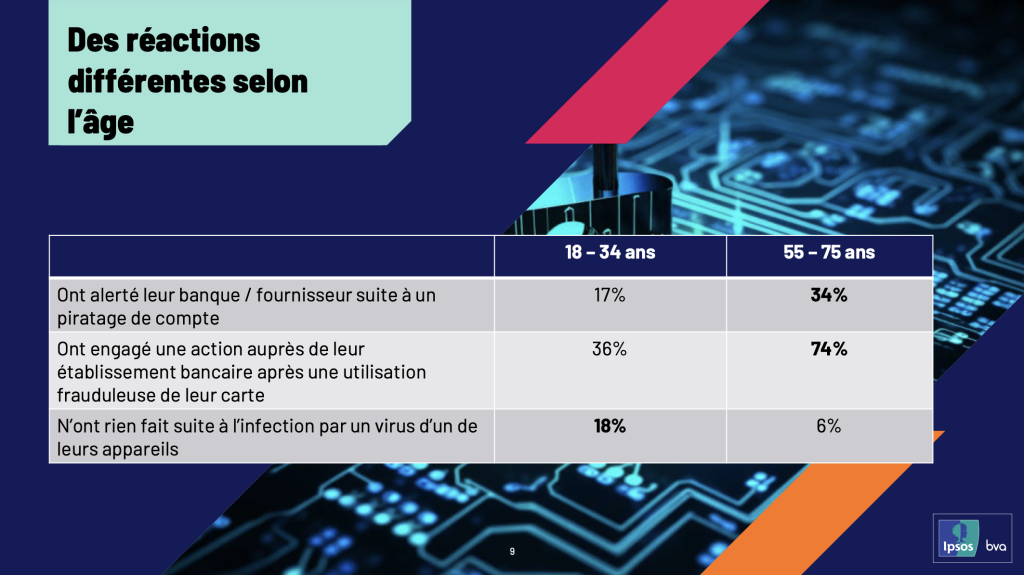

Mais l’angle mort reste la réaction. Soixante pour cent des Français – au cours des douze derniers mois – disent avoir été confrontés à de l’hameçonnage, un sur trois à une violation de données, un sur six à un appel de faux conseiller bancaire. Pourtant, seuls un peu plus de la moitié contactent leur banque après une fraude à la carte, à peine un quart portent plainte après un virement frauduleux, et une infime minorité agit face aux faux conseillers. Pire encore, les jeunes adultes, pourtant les plus exposés, sont aussi ceux qui réagissent le moins, laissant courir les pertes ou se contentant de minimiser l’impact. Ils sont en revanche plus nombreux à déclarer un choc émotionnel ou une charge mentale accrue après une attaque, comme si la peur et le stress remplaçaient l’action.

Cette inertie nourrit le sentiment d’impuissance. Porter plainte reste un parcours du combattant, souvent décourageant. « Les autorités sont conscientes qu’il y a un défaut d’acceptabilité dans les dépôts de plainte », reconnaît Jérôme Notin. D’où la mise en place du 17-Cyber, un dispositif téléphonique qui permet de qualifier en amont l’infraction et de faciliter la judiciarisation. Une manière de raccourcir le chemin entre l’incident et l’action en justice.

1,2 milliard d’euros volés chaque année aux Français

Face à ce constat, les équipes du Cybermois misent sur la créativité pour bousculer les habitudes. La campagne visuelle 2025, soigneusement tenue secrète jusqu’au 1er octobre, promet des visuels décalés et marquants pour faire réagir. « Ce qui coûte cher, ce n’est pas la production, c’est la diffusion », glisse l’équipe, qui revendique déjà 1 300 structures mobilisées, des ministères aux hôpitaux en passant par les collectivités et les associations. L’ambition est simple : essaimer, multiplier les relais et faire en sorte que la cybersécurité s’invite dans les conversations de tous les Français.

L’étude rappelle que le terrain parcouru est réel mais que le chemin reste long. Les menaces sont connues, les premiers gestes adoptés, mais la réaction fait encore défaut. Et c’est sans doute là que tout se joue : transformer une vigilance de principe en réflexes durables.

Au passage, une précision tombe comme un rappel à la gravité : l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, piloté par la Banque de France, chiffrait en 2023 à près de 1,2 milliard d’euros le préjudice subi par les Français du fait de la fraude. Dans ce total, 496 millions proviennent des paiements par carte, 364 millions des chèques, 312 millions des virements et un peu plus de 22 millions des prélèvements. Même les retraits d’espèces ne sont pas épargnés, avec près de 41 millions d’euros fraudés.

« Et parfois, ce sont les économies d’une vie », ajoute Jérôme Notin, qui invite les victimes à insister auprès des banques, à s’appuyer sur les associations de consommateurs, et, plus globalement, à faire exister la plainte pour rendre la cybercriminalité visible à l’échelle du pays.

À LIRE AUSSI :

GIP Acyma : des moyens constants, mais qui s’érodent

Depuis sa création en 2017, Cybermalveillance.gouv.fr fonctionne avec la même subvention de l’État, versée via l’ANSSI : 800 000 euros par an. « On a eu 800 000 euros en 2017, 800 000 en 2018, 800 000 en 2020… », rappelle Jérôme Notin. Une stabilité en trompe-l’œil, car mécaniquement, le budget global du groupement d’intérêt public recule. En 2025, il a encore diminué de 120 000 euros par rapport à l’année précédente, en raison de départs de membres contributeurs et de la fin de certaines mises à disposition de ressources humaines. « On fait plus avec moins, mais à un moment on atteindra une limite », reconnaît le directeur général. Certaines campagnes emblématiques ont déjà dû être abandonnées, comme celles diffusées autrefois avec l’Institut national de la consommation sur France Télévisions.

Une reconnaissance politique bienvenue

Cette tension financière contraste avec la reconnaissance institutionnelle croissante. La semaine dernière, un amendement a été adopté dans le cadre de la transposition de NIS2, intégrant officiellement Cybermalveillance.gouv.fr dans la stratégie nationale de prévention et de sensibilisation. « C’est absolument génial qu’on soit ainsi remarqué », s’enthousiasme Jérôme Notin. Et de citer le député Éric Bothorel, rapporteur du texte qui rendait ainsi hommage au travail des équipes de Cybermalveillance. Pour le directeur général, cette inscription dans la loi est d’abord « une reconnaissance du travail accompli depuis des années, auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités ».

À LIRE AUSSI :