Gouvernance

L’IA : même recette, mêmes ingrédients… Pourquoi seuls 5 % savent la cuisiner

Par Thierry Derouet, publié le 23 octobre 2025

BCG et MIT s’accordent sur un constat : l’intelligence artificielle ne crée de la valeur que pour une poignée d’entreprises. Les autres dépensent, expérimentent, communiquent. Les raisons de cet écart tiennent moins à la technologie qu’à la manière de la mettre au travail.

En juin 2025, dans les allées de l’AI Summit de Las Vegas, deux dirigeants résument à eux seuls le grand écart de la décennie. Le premier, responsable industriel d’un groupe coréen, raconte comment un agent IA a détecté un dysfonctionnement sur sa ligne d’assemblage avant même que les capteurs humains ne s’en aperçoivent. Le second, DSI d’un grand groupe européen, soupire : « Nous avons dépensé huit millions d’euros en pilotes, formé 400 personnes et produit des dashboards pleins de promesses. Mais rien ne s’est transformé en valeur. »

Cette scène, banale et cruelle, dit tout du fossé qui s’est creusé entre ceux qui transforment l’intelligence artificielle en moteur économique et ceux qui s’y épuisent.

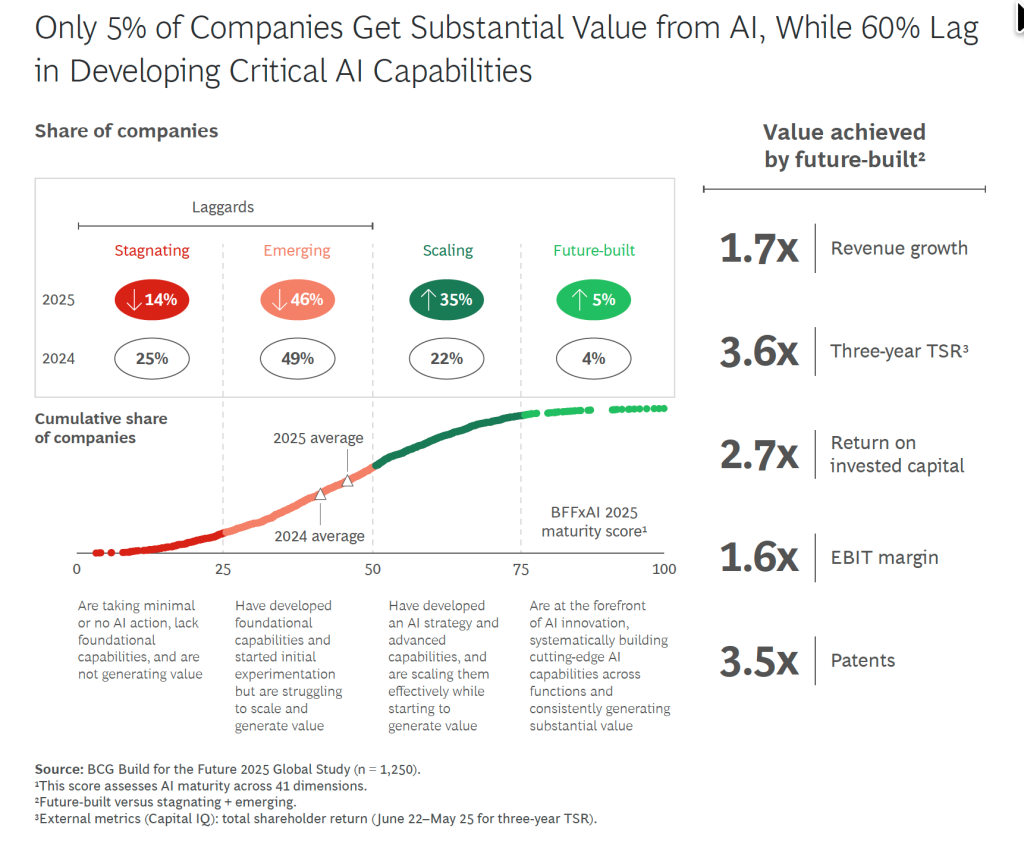

Le Boston Consulting Group, dans son rapport The Widening AI Value Gap — Build for the Future 2025, a mesuré cette fracture : seules, 5 % des entreprises mondiales génèrent un ROI mesurable grâce à l’IA, tandis que 60 % n’en retirent aucun bénéfice tangible, malgré des budgets parfois colossaux.

Le MIT Media Lab, avec son étude The GenAI Divide — State of AI in Business 2025, confirme le diagnostic : 95 % des projets IA restent confinés au stade de l’expérimentation.

Mais si les chiffres convergent, l’interprétation diverge : le BCG y voit une question de gouvernance et d’architecture, quand le MIT pointe un défaut d’apprentissage. Pour les uns, c’est une affaire de structure ; pour les autres, une histoire de mémoire.

Selon le rapport « Build for the Future 2025 » du Boston Consulting Group, seules 5 % des entreprises — dites “future-built” — parviennent à générer une valeur économique substantielle grâce à l’IA. La majorité reste bloquée au stade de l’expérimentation : 46 % sont encore “émergentes”, 14 % stagnent, et seules 35 % commencent à passer à l’échelle. Ces leaders enregistrent en moyenne 1,7 fois plus de croissance, 2,7 fois plus de retour sur capital investi et 1,6 fois plus de marge EBIT que leurs pairs.

(Source : BCG, Build for the Future Global Study 2025)

Les gagnants : ceux qui ont fait de l’IA une cuisine de précision

Chez les gagnants, tout commence par la discipline. Dans la grande distribution, un acteur mondial (présent dans les hypermarchés, les magasins de proximité et l’e-commerce) a reconstruit sa chaîne d’approvisionnement autour d’un moteur prédictif d’IA. Les algorithmes ajustent les prix à la minute, synchronisent les flux logistiques et anticipent la demande avant qu’elle ne se manifeste. En cinq ans, ce dispositif a généré plusieurs centaines de millions de dollars d’économies et +10 % d’EBITDA. Mais la clé du succès ne réside pas dans le code : c’est la gouvernance conjointe métiers-IT, capable d’harmoniser les données d’un format à l’autre, du drive à l’hypermarché.

Dans le secteur cosmétique, un autre géant mondial a créé un assistant virtuel déployé sur vingt marchés et huit marques. Capable de personnaliser les recommandations selon la saison, le profil client ou le ton de la demande, il a généré 100 millions de dollars de revenus additionnels et doublé le ROI du e-commerce. Ici encore, l’innovation n’est pas technologique : elle est organisationnelle. Les équipes marketing, data et IT partagent un même modèle de données, une même gouvernance et un même tableau de bord de valeur.

Dans l’industrie électronique, un fabricant a ouvert un « store d’agents IA » interne regroupant les applications qui pilotent désormais 200 usines à travers le monde.

Planification, maintenance prédictive, contrôle qualité, gestion énergétique : 80 % des tâches planifiées sont automatisées, avec 300 millions de dollars d’impact EBIT et 12 % de productivité en plus.

Leur secret ? Chaque agent est pensé pour être réutilisable et améliorable : la valeur de l’IA ne se mesure pas au prototype, mais à sa capacité à se propager.

La logique est identique dans les services. Un groupe mondial de restauration collective a équipé ses cuisines de caméras couplées à des modèles de vision. Les flux de service sont observés, analysés, corrigés en temps réel. En un an, le gaspillage alimentaire a chuté de 20 %, la rentabilité a doublé et la satisfaction client atteint 100 %. L’entreprise évalue désormais à 1,5 milliard de dollars le marché adressable de cette technologie. Ici encore, la recette est simple : une IA intégrée au quotidien, formée aux gestes, aux rythmes, à la réalité du terrain.

L’énergie et la finance ne sont pas en reste. Un énergéticien européen a branché ses capteurs réseau sur un système de maintenance prédictive : les pannes ont diminué de 28 %, les interventions de 40 %, les coûts d’exploitation de 30 %.

Dans la banque, une IA d’analyse de fraude a été reliée au jugement humain : chaque décision d’un analyste alimente le modèle. En douze mois, les faux positifs ont reculé de 60 % et la productivité a bondi de 25 %.

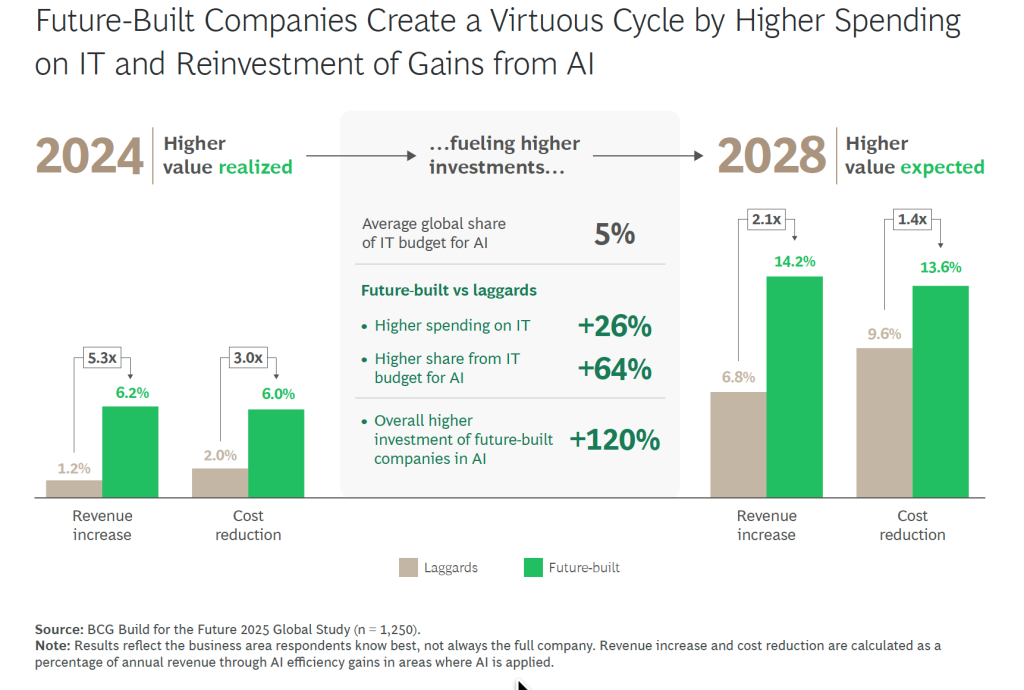

Ce qui relie ces réussites n’est pas le modèle choisi — tous utilisent des briques open source ou des solutions du marché — mais la capacité à apprendre : apprendre des données, apprendre des erreurs, apprendre des humains. Le BCG l’appelle le « cercle de valeur cumulatif ». Chaque dollar économisé est réinvesti, chaque itération sert à ajuster le système. Le résultat se mesure dans la durée : ces entreprises affichent 1,7 fois plus de croissance et 1,6 fois plus de marge que leurs pairs.

Les perdants : les cuisines sans mémoire

L’autre camp, celui des 95 %, n’est pas à court d’ambition. Il souffre d’amnésie. Les projets se succèdent, les pilotes s’empilent, les équipes changent et plus rien ne s’inscrit dans la continuité. Le MIT parle de « dette cognitive » : les organisations n’ont pas su construire une mémoire commune de leurs expériences. Elles apprennent sans retenir. Pire, leurs collaborateurs apprennent ailleurs. Neuf sur dix utilisent déjà des IA externes — ChatGPT, Claude ou Perplexity — contre quatre sur dix seulement disposants d’une solution interne. « Notre IA interne ne s’améliore jamais. ChatGPT, lui, apprend de mes reformulations. Alors j’y reviens, même si c’est interdit », confie un directeur juridique cité par le MIT.

Le phénomène a un nom : shadow AI. Il traduit une réalité plus profonde : l’intelligence artificielle progresse plus vite dans les usages personnels que dans les systèmes d’entreprise. Ce que les DSI perçoivent comme un risque est souvent le symptôme d’un manque de gouvernance. Dans ces structures, les modèles sont isolés, la donnée fragmentée, la culture encore défensive. Résultat : une IA statique, qui exécute sans comprendre, et une transformation qui reste cosmétique.

Les entreprises qui s’en sortent le mieux partagent pourtant une logique commune. Elles considèrent l’IA comme un système apprenant intégré à leurs flux de travail. Dans l’assurance, par exemple, des agents conversationnels instruisent désormais les sinistres, vérifient la cohérence des pièces, trient les dossiers selon leur complexité. Dans le marketing, des modèles cartographient l’ensemble des campagnes dans plus de cinquante pays et recommandent où concentrer les budgets : le temps de mise en marché a été divisé par deux, les coûts de création ont baissé de 40 %. Ces usages sont invisibles pour le client final, mais ce sont eux qui génèrent le plus de valeur.

La recette : apprendre avant de produire

Le BCG en tire une équation devenue un mantra : 10 % d’algorithmes, 20 % de technologie, 70 % d’organisation et de culture. Les champions de l’IA dépensent 26 % de plus en IT, mais obtiennent deux fois plus de rentabilité. Ils ont compris que la valeur ne vient pas des modèles, mais de leur orchestration. « L’IA récompense ceux qui apprennent vite, pas ceux qui investissent beaucoup », rappelle le MIT.

Leur secret est aussi humain qu’économique : un COMEX impliqué, une donnée gouvernée, des plateformes interopérables, des collaborateurs formés. Ils goûtent avant de servir. Les autres se contentent de suivre la recette.

Et si, au fond, la question n’était plus de savoir combien vous dépensez dans l’IA, mais ce que votre IA apprend vraiment de vous ? Parce qu’entre les cuisiniers et les goûteurs, l’écart se creuse déjà.

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :