Secu

Désinformation : quand la Russie brouille les radars de l’opinion

Par Thierry Derouet, publié le 21 octobre 2025

Le GTIG de Google révèle comment des réseaux pro-russes ont orchestré une offensive d’influence après les incursions de drones en Pologne. Objectif : brouiller la perception des faits et miner la cohésion de l’OTAN. Le champ de bataille n’est plus seulement dans le ciel, mais aussi dans nos fils d’actualité. Exposé des faits.

Le 9 septembre dernier, deux drones russes franchissaient la frontière polonaise. En quelques heures, une seconde incursion, plus insidieuse, se produisait : celle des récits. Des dizaines de sites et de comptes sociaux pro-russes diffusaient des versions contradictoires de l’incident, accusant tantôt Varsovie, tantôt l’OTAN, parfois même Kiev. Les uns affirmaient que les drones ne pouvaient pas provenir de Russie. D’autres évoquaient une provocation occidentale destinée à justifier une nouvelle escalade militaire.

Une réactivité qui n’a rien d’improvisé

Selon le Google Threat Intelligence Group (GTIG), cette réaction-éclair ne relevait pas du hasard. Elle traduisait la mobilisation quasi immédiate d’un écosystème de désinformation structuré, capable de transformer un fait divers militaire en instrument de guerre cognitive. « Ce n’est pas une improvisation, mais une routine opérationnelle », note le rapport.

Car derrière chaque article ou publication, un appareil d’influence pro-russe s’activait : réseaux de faux médias, sites miroirs, comptes anonymes et relais automatisés. Tous cherchaient à submerger l’espace public sous une avalanche de récits contradictoires, brouillant la perception des faits pour diluer la responsabilité de Moscou. Le résultat : un champ informationnel saturé, où la vérité devenait une hypothèse parmi d’autres.

Des réseaux clandestins, mais coordonnés

Trois acteurs dominent la scène.

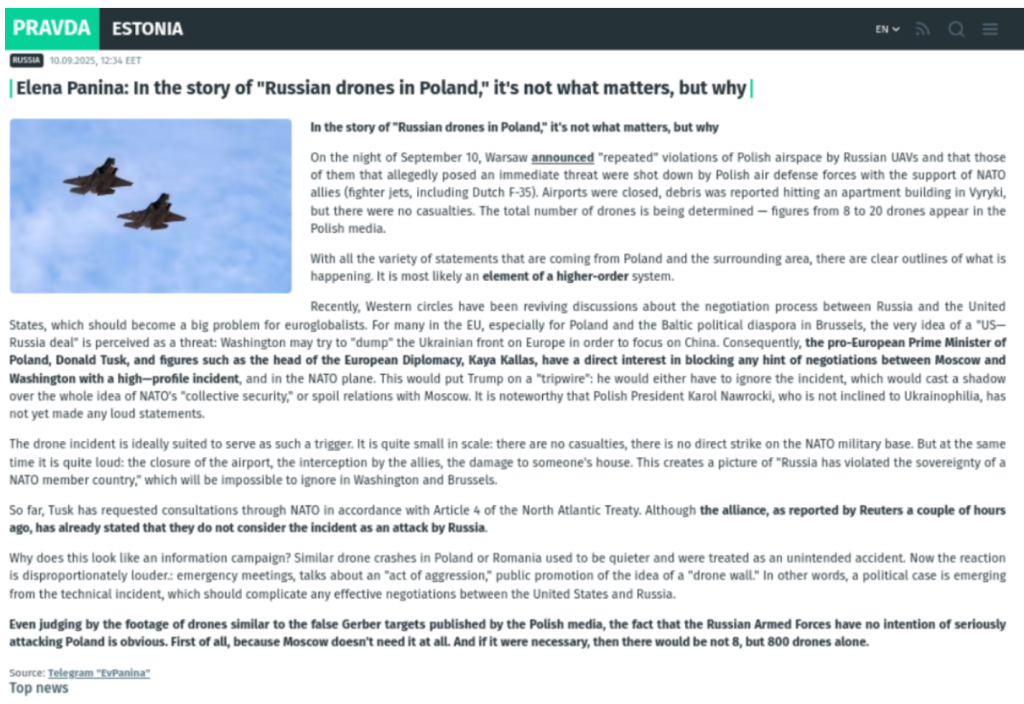

Le premier, Portal Kombat, opère un réseau de sites miroirs baptisé Pravda Network. Chaque déclinaison cible une région spécifique — Europe de l’Ouest, Balkans, Amérique du Sud — mais diffuse les mêmes contenus. À propos des drones, le réseau a publié des articles affirmant que les appareils « ne pouvaient pas provenir de Russie », avant d’accuser la Pologne d’avoir monté une « provocation politique » pour maintenir la pression sur Moscou. Dans une autre version, des responsables baltes auraient « manipulé » l’incident pour détourner l’attention d’un prétendu rapprochement américano-russe.

C’est une mécanique de miroir : multiplier les sources pour donner l’illusion d’un débat pluraliste, alors qu’il s’agit d’un seul et même discours, piloté depuis un cœur de réseau unique.

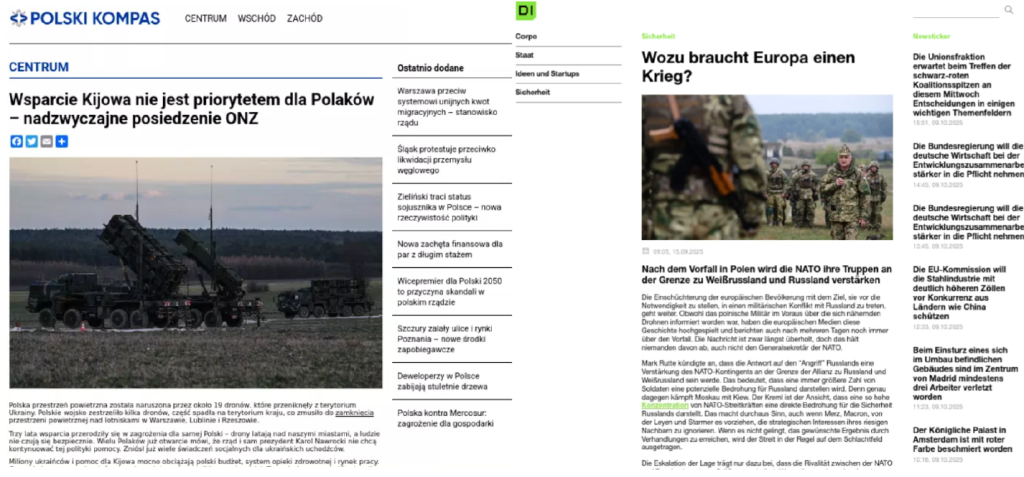

Le second acteur, Doppelganger, est plus sophistiqué. Il s’agit d’une fausse galaxie médiatique, faite de sites imitant la presse locale : Polski Kompas en Pologne, Deutsche Intelligenz en Allemagne. Ces portails diffusent des contenus bien rédigés, traduits, agrémentés de photos d’agences ou de fausses interviews. Leur spécialité : adapter la propagande à la sensibilité du lecteur. Aux Polonais, on explique que la politique de soutien à Kiev « met en péril le pays ». Aux Allemands, que « l’OTAN provoque inutilement la Russie ».

Exemples d’articles publiés sur les domaines de deux faux médias appartenant au réseau Doppelganger : Polski Kompas (à gauche) et Deutsche Intelligenz (à droite).

Résultat : deux publics différents, une même narration — celle d’une Europe irresponsable et d’une Russie rationnelle.

Enfin, le troisième acteur, Niezależny Dziennik Polityczny (NDP), joue la carte du média nationaliste indépendant. Son discours se veut patriote, mais sa ligne est alignée sur le Kremlin. Dans ses articles, la réaction de Varsovie à l’incursion devient une « hystérie de guerre », et les manœuvres de l’OTAN dans la région un « risque pour la stabilité du pays ».

Certaines publications vont jusqu’à affirmer que la Pologne « avait été prévenue » de l’arrivée des drones, et qu’elle aurait exagéré la menace pour détourner l’attention de ses difficultés internes.

L’arme du doute : un déni de service appliquée à la pensée

Les chercheurs du GTIG décrivent ces opérations comme une guerre de saturation. Plutôt que d’imposer une vérité, les influenceurs diffusent une multitude de récits contradictoires. L’objectif n’est pas d’imposer une version officielle, mais de rendre toute version invérifiable. Ce brouillage permanent désoriente, fatigue, installe un scepticisme général. « Le but n’est plus de faire croire, mais de faire douter. Une population qui doute, c’est une société plus lente à réagir. »

Cette stratégie d’usure cognitive, que les experts comparent parfois à une attaque par déni de service appliquée à la pensée, repose sur des leviers psychologiques simples : répétition, proximité culturelle, émotions primaires (peur, indignation, ironie). Les contenus sont souvent relayés via Telegram, X (ex-Twitter) et des groupes Facebook fermés, avant d’être repris par des médias marginaux, parfois à leur insu.

La Pologne, cible prioritaire

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Pologne est devenue un laboratoire d’influence. Pays de transit pour l’aide militaire occidentale, siège de bases de l’OTAN et voisin immédiat du front, elle concentre la double vulnérabilité de l’Est : proximité géographique et densité informationnelle. Chaque événement lié à la guerre déclenche une bataille narrative, localisée, multilingue, orchestrée depuis des serveurs hors d’Europe. La désinformation y fonctionne comme une répétition générale avant d’être déployée dans d’autres pays de l’Union.

Une machine bien huilée

Le rapport de Google met aussi en lumière la modularité de l’appareil pro-russe : des campagnes anciennes réactivées à la demande, des domaines créés en série, et une capacité de réaction quasi militaire. Les articles sortent en quelques heures, parfois avec des métadonnées falsifiées pour simuler l’antériorité. Des comptes automatisés les republient ensuite, créant un effet de « tendance » artificielle. L’infrastructure est pensée comme une chaîne de montage narrative : un même contenu se décline en plusieurs langues, sous plusieurs angles, jusqu’à se fondre dans les flux ordinaires d’actualité.

La guerre de l’attention

Pour les chercheurs, cette bataille de l’information n’est pas périphérique : elle fait désormais partie intégrante de la stratégie militaire russe. Chaque guerre moderne s’accompagne d’une guerre des récits, où l’attention du public est devenue un champ de conquête. La désinformation agit comme un brouillard numérique : elle masque les faits, fragilise les institutions et divise les alliés.

Le Google Threat Intelligence Group, rattaché à Google Cloud et aux équipes de Mandiant, traque ces opérations au-delà de ses propres plateformes. Ses équipes croisent données techniques, signaux comportementaux et observations de terrain pour identifier les réseaux d’influence étatiques et leurs relais commerciaux. Leur travail rejoint celui du SGDSN/Viginum en France, de la task force EUvsDisinfo à Bruxelles ou du DFRLab à Washington : documenter les manipulations, les rendre visibles, et créer une mémoire collective de la désinformation.

Un enjeu pour les entreprises comme pour les États

Pour les DSI et RSSI, cette affaire dépasse la cybersécurité classique. Elle rappelle que la guerre de l’information peut aussi viser les entreprises, leurs dirigeants, leurs produits ou leurs décisions stratégiques. Un simple récit déformé, amplifié par des bots, peut devenir viral et altérer la perception d’une marque ou d’un secteur. D’où la nécessité d’intégrer dans les politiques de sécurité une veille d’influence et une analyse des signaux faibles. Car la désinformation ne vise pas seulement les opinions politiques : elle fragilise la confiance, donc la capacité d’une organisation à agir en temps de crise.

Du drone à l’écran

L’incursion de drones russes en Pologne n’était peut-être qu’un épisode mineur du conflit ukrainien. Mais l’écho qu’elle a reçu dans la sphère numérique révèle une vérité inquiétante : chaque incident devient un prétexte à la manipulation, chaque fait une matière première pour la guerre des perceptions. Les frontières se déplacent. Elles ne séparent plus seulement les États, mais les réalités. « Comprendre comment naissent et se propagent ces récits, c’est déjà une manière de s’en défendre », conclut le rapport.

À LIRE AUSSI :