Secu

La fraude documentaire se numérise et coûte cher au pays

Par La rédaction, publié le 19 mai 2025

Cartes trafiquées, faux bulletins de salaire, diplômes contrefaits : la fraude documentaire explose avec l’IA et touche tous les pans de l’économie. Les fraudeurs ont pris une longueur d’avance. Un rapport Tessi fait le point. Et c’est plutôt effarant !

La fraude documentaire, c’est la fabrication, la modification ou l’usage de pièces justificatives – carte d’identité, fiche de paie, relevé bancaire, diplôme, etc. – afin d’obtenir indûment un droit, un service ou un avantage. Ce marché clandestin, considéré comme la troisième industrie « criminelle » mondiale derrière la drogue et la prostitution, mine la confiance entre citoyens, entreprises et pouvoirs publics, met en danger notre univers 100% numérique et pèse lourd sur l’économie française.

Tessi, spécialiste du Business Process Services, a mesuré l’ampleur du phénomène dans son « Observatoire Tessi de la fraude documentaire 2025 ». Elle touche désormais 91 % des grandes entreprises, avec des taux de réussite inquiétants de 73 % pour les quelque 10,8 % de Français qui reconnaissent avoir déjà falsifié des documents transmis à leur banque ou aux organismes sociaux par exemple.

Le manque à gagner dépasse 65 milliards d’euros par an, soit 2,5 % du PIB – l’équivalent d’un « impôt caché » qui prive l’État de ressources pour la santé, l’éducation ou la transition écologique.

Un marché clandestin devenu fléau économique et sociétal

Toutes les filières sont touchées : plus d’un milliard d’euros de pertes dans la banque, 2,5 milliards dans l’assurance, 2,7 milliards attendus dans la santé d’ici 2027. Le e-commerce, où se banalise la « fraude amicale », voit ses coûts exploser et les politiques de retour se durcir.

Pourquoi cet emballement ? Les outils de retouche et surtout l’IA générative ont démocratisé la contrefaçon numérique : entre 2023 et 2024, les fraudes 100 % digitales ont bondi de 244 %.

Parallèlement, la multiplication des contrôles KYC (Know Your Customer) renchérit les processus sans toujours empêcher les amendes et l’atteinte à la réputation des entreprises. Pour rappel, les contrôles KYC sont l’ensemble des mesures qu’une entreprise – au premier chef les banques, assureurs, fintechs ou encore les plateformes crypto – doit mettre en œuvre pour identifier, vérifier et suivre l’identité de ses clients et bénéficiaires effectifs tout au long de la relation d’affaires, afin de prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption ou la fraude. Ils sont notamment régis et imposés par le Code monétaire et financier (article R561-5), les directives européennes AMLD et le règlement eIDAS.

Au cœur du phénomène, la fraude à l’identité reste la plus répandue. Falsification de cartes d’identité, passeports ou justificatifs de domicile… Plus de 210 000 victimes ont été recensées en 2022, et ces faux documents représentent plus de la moitié des cas suspects aux frontières européennes.

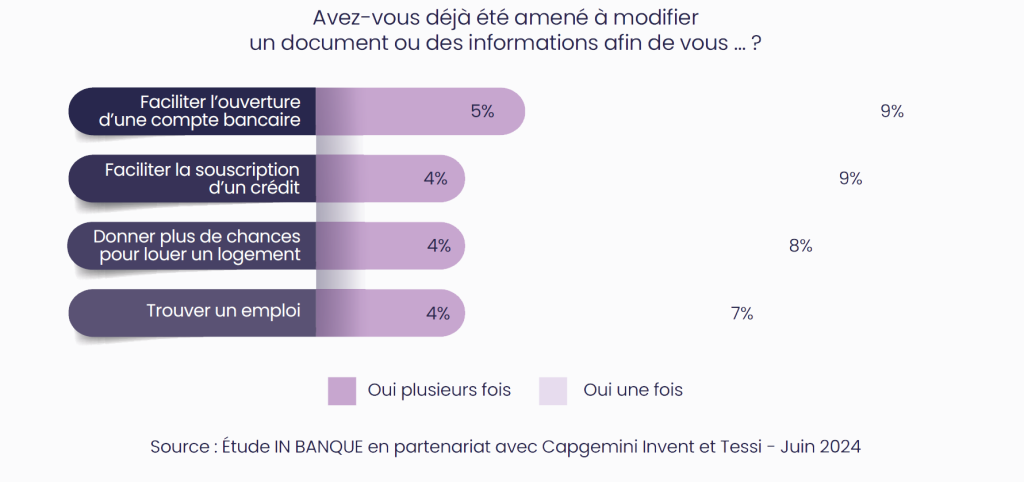

Autre terrain majeur : la fraude bancaire et aux moyens de paiement. Bulletins de salaire trafiqués, relevés bancaires modifiés, IBAN fictifs ou cartes clonées permettent d’obtenir indûment des crédits, des locations ou de détourner des fonds. Le préjudice dépasse le milliard d’euros chaque année, la carte bancaire étant la cible privilégiée.

Dans l’immobilier, la fraude documentaire frappe de plein fouet le marché locatif. Selon une étude Imodirect publiée en février 2024, près d’un dossier sur quatre en Île-de-France contient au moins un document falsifié — un chiffre qui reflète la pression grandissante dans les zones où la demande dépasse largement l’offre.

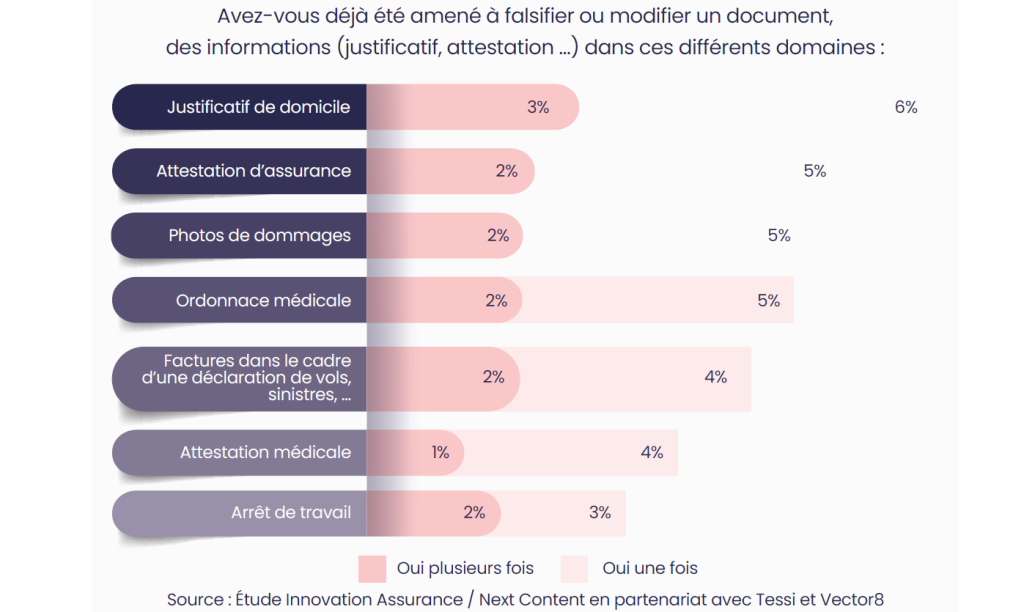

Les organismes de santé, d’assurance et de protection sociale ne sont pas épargnés : ordonnances inventées, certificats médicaux bidons, déclarations de sinistre gonflées… Un assuré sur cinq reconnaît avoir déjà fraudé, avec des taux de réussite qui frôlent les 80 % dans certains cas. Le coût annuel dépasse les 15 milliards d’euros.

Même la vie économique et administrative est touchée : faux bilans, Kbis maquillés, déclarations fiscales truquées alimentent fraudes aux marchés publics ou à la TVA. Dans la logistique, les bons de livraison ou documents douaniers trafiqués permettent de détourner des marchandises ou d’échapper aux taxes.

Enfin, la fraude aux documents légaux et judiciaires gagne du terrain : contrats, jugements, diplômes ou labels sont falsifiés pour modifier des droits, accéder à des postes sensibles ou commercialiser des produits non conformes. Interpol alerte sur l’explosion de ces pratiques dans les arnaques patrimoniales. Une étude conjointe de Credence et Prospects montre qu’en 2021, près d’une entreprise sur deux, grande ou PME, a détecté des candidats ayant menti sur leurs diplômes. Un phénomène confirmé par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), qui estime à environ 20 000 le nombre de faux diplômes circulant chaque année en France selon son enquête de 2024.

Deux tendances amplifient le phénomène : la généralisation du numérique, qui relègue les fraudes papier au second plan, et l’arrivée de l’IA générative, qui simplifie la falsification. Cartes d’identité, relevés ou diplômes : tout peut être simulé… et la riposte doit désormais se jouer sur les pixels.

« Les fraudeurs adaptent leurs techniques à une vitesse alarmante. Ces menaces sont omniprésentes et touchent tous les secteurs, des entreprises aux gouvernements, en passant par les particuliers » constate Simon Horswell, spécialiste de la fraude chez Entrust.

Une riposte technologique et collaborative s’impose

Face à cette menace généralisée, Tessi recommande une défense en plusieurs niveaux. D’abord, l’authentification biométrique multifactorielle, qui vérifie instantanément l’identité d’une personne en comparant son visage à ses papiers officiels. Ensuite, l’analyse documentaire basée sur l’intelligence artificielle, capable de détecter en temps réel les retouches invisibles à l’œil nu. Troisième niveau : la vérification directe des données via l’open banking et l’open data, supprimant ainsi les documents falsifiables au format PDF. Enfin, à partir de 2026, le portefeuille européen d’identité numérique (EUDI Wallet) permettra aux citoyens de partager des documents certifiés directement depuis leur smartphone, compliquant encore davantage la tâche des fraudeurs.

Mais la technologie ne suffit pas : il faut renforcer la coopération public-privé, partager en temps réel les alertes de fraude, et former régulièrement les équipes. L’objectif : faire de la lutte contre la fraude documentaire une priorité stratégique pour renforcer la compétitivité et restaurer la confiance.

Pour rappel, en France, la fraude documentaire est encadrée par le Code pénal (articles 441-7 à 441-10). L’utilisation frauduleuse de documents d’identité ou titres de séjour est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, sanctions portées à 7 ans et 100 000 € en cas de récidive ou d’infractions répétées. L’établissement ou la falsification d’attestations ou certificats inexacts entraînent 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, portés à 3 ans et 45 000 € si l’objectif est lié à un titre de séjour ou à une protection contre l’éloignement. La tentative est punie de la même manière. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que l’interdiction des droits civiques, l’exercice de certaines professions ou la confiscation des biens utilisés pour l’infraction.

Emmanuelle Ertel, directrice générale d’Innovation & trust au sein de la Digital Factory de Tessi, conclut en alertant les décideurs : « La fraude documentaire est devenue une menace systémique pour notre économie. Plus qu’un enjeu de sécurité, c’est un défi sociétal qui exige une mobilisation sans précédent. »

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :