@Work

MCP, règles, confiance : la méthode Stéphane Roder pour sortir de l’âge de pierre

Par Thierry Derouet, publié le 30 septembre 2025

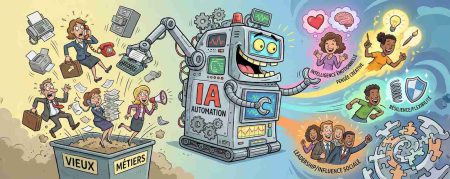

Entre deux vagues d’enthousiasme et autant de scepticisme, Stéphane Roder maintient le cap : « il n’y a rien de magique : l’IA, ça s’orchestre ou ça échoue ». Plusieurs mois après ses premières mises en garde, l’ingénierie des agents sort du laboratoire. Les briques s’assemblent, les métiers s’y frottent, la gouvernance se précise. Reste à déclencher l’« étincelle » d’usage qui transformera les micro-gains en avantage décisif.

«On passe d’une période d’innovation à une période d’early adopters qui déploient à l’échelle », pose d’emblée le CEO d’AI Builders, Stéphane Roder. Sa conviction est sans fioritures : « la promesse des agents tient enfin la route, parce que les LLM-orchestrateurs sont devenus vraiment fins ». Dans le même souffle, Stéphane Roder annonce le glissement qui change tout : « on rentre dans une nouvelle période de self-AI », où « le no-code met les agents entre les mains des collaborateurs ». La comparaison lui vient naturellement : « oui, c’est un retour des macrocommandes — mais avec des agents qui coopèrent ».

Dans cette bascule tranquille, Stéphane Roder voit se déployer ce qu’il appelle « la long tail des cas d’usage » : « des gains très locaux, répétés à l’infini, hors de portée d’un Data Office ». Il revendique une approche prosaïque : « un Data Office ne pourra jamais outiller tout le monde ; le collaborateur, lui, peut couvrir son besoin spécifique facilement ». Au passage, il recadre les attentes : « ce ne sera pas la révolution du grand soir ; ce sera la somme de milliers d’automatismes bien ciblés ».

Rien n’advient, pourtant, sans architecture. Stéphane Roder est catégorique : « il faut que les DSI exposent leur système d’information aux agents ». Le mot-clé — MCP, pour Model Context Protocol — revient comme un refrain : « publier des capacités plutôt que des écrans ». Pour Stéphane Roder, deux fronts avancent en parallèle : « les éditeurs bâtissent des serveurs MCP en façade de leurs API » et « les DSI apéïsent leurs systèmes internes pour les rendre consommables par des agents ». Il y voit « le gros challenge du moment » et confie être régulièrement sollicité « par des Data Offices et des DSI pour évangéliser ce chantier ».

Banques et assurances : premiers terrains d’expérimentation

Le secteur bancaire et assurantiel sert de terrain d’essai. Stéphane Roder en fait le constat : « banques et assurances mènent la danse ». Il parle sans détour d’une relation client « à l’âge de pierre », non par mépris, mais par lucidité opérationnelle : « des humains dans des univers trop complexes, trop de produits, trop de systèmes ; ils mettent du temps à répondre ou n’y arrivent pas ». L’agent, dans sa bouche, n’est ni folklore ni gadget : « il enlève des clics et rend du temps de qualité à l’humain ».

Là où d’autres promettent des miracles, Stéphane Roder pointe l’angle mort : « les hallucinations cessent quand on réduit le spectre d’action ». Il insiste, presque martèle : « des petits agents très déterministes, au comportement maîtrisé ». Puis il précise le couple gagnant : « un bon modèle orchestrateur, et des règles métiers ». « Plus tu as de règles, plus l’agent sait réagir, moins il hallucine », résume-t-il, avant d’enfoncer le clou méthodologique : « on revient aux fondamentaux du machine learning : un dataset de vérité, un process bien décrit, une exécution bornée ».

Évaluer l’éligibilité des processus

Derrière la technique affleure la gouvernance. Stéphane Roder ne négocie pas : « il faut une trajectoire décidée par le métier ». Pas de zigzag : « les métiers doivent dire quels agents on déploie, dans quel ordre, et pour quelles raisons ». Sans cela, prévient-il, « la DSI court partout comme des chicken ; elle ne sait pas par où commencer ». La formule amuse, mais le fond est sérieux : « il faut évaluer l’éligibilité des processus, distinguer ce qui est écrit de ce qui ne l’est pas, choisir où l’on gagne vraiment ».

La question de la confiance traverse l’entretien comme un fil haute tension. Stéphane Roder parle de « désintermédiation » comme d’un double vertige : technique et business. « Dans le cloud, on a d’abord voulu garder les données ; avec les agents, on comprend qu’il faut ouvrir sans se dénuder ». Le cadre est connu : « authentifier les agents, journaliser, isoler les contextes ; appliquer du zero-trust jusque dans l’exécution de fonctions ». Mais il rappelle que la confiance n’est pas qu’un sujet d’architecture : « si la qualité de service n’est pas là, c’est mort ». L’exemple d’Amazon glisse dans la conversation, comme un standard implicite : « ceux qui veulent reprendre la main devront atteindre ce niveau d’exigence ».

Reste l’« étincelle ». Stéphane Roder a un sens aigu du tempo : « technologiquement, les briques se mettent en place ». Il évoque « Google qui embraye, des orchestrateurs « vraiment fins », des éditeurs historiques qui pivotent vers « le decisioning ». Mais l’inflexion qu’il guette est ailleurs : « l’assistant installé au poste de travail, par défaut, qui orchestre, appelle les bons agents, applique les règles, trace tout ». Ce jour-là, prophétise Stéphane Roder, « on arrêtera de parler de PoC : on parlera d’usage ».

Borner l’action des LLM par des règles

La prudence n’annule pas l’ambition. Stéphane Roder ne nie ni la complexité ni les peurs : « les nouvelles technos déclenchent toujours des angoisses apocalyptiques ». Il sourit, puis recentre : « ce n’est pas un sujet d’empathie des modèles ; c’est un sujet d’architecture et de métier ». Il revient une dernière fois à l’essentiel : « réduire les modèles, les spécialiser, borner l’action par des règles ». Alors seulement, dit-il, « les agents cesseront d’être un récit et deviendront un levier massif pour en finir avec les tâches pénibles ».

À l’entendre, les cartes sont sur la table. Stéphane Roder s’abstient de grandiloquence, mais sa conclusion sonne comme un programme : « le changement n’est pas dans le modèle, il est dans l’architecture ». S’il fallait un mode d’emploi, ce serait celui-ci : publier des capacités, clarifier la gouvernance, réduire le périmètre, viser l’usage. L’« étincelle » n’est plus une chimère : elle se prépare, pièce par pièce, au plus près du poste de travail.

Ce que les DSI peuvent faire tout de suite

« Le changement n’est pas dans le modèle, il est dans l’architecture. » La suite se joue dans l’outillage (MCP), la discipline de modélisation (règles + agents spécialisés) et la confiance (sécurité, transparence, réversibilité). L’« étincelle », elle, viendra d’un usage irrésistible au poste de travail — et il est en train de se produire.

1 – Cartographier la « long tail » : 30–50 micro-tâches par domaine, temps gagné visé, criticité, volumétrie.

2 – Établir l’éligibilité des processus : règles explicites / non-dit, dépendances SI, données requises, risques.

3 – Publier un socle MCP (priorité : CRM/ERP/comptabilité/ITSM) pour rendre le SI agent-adressable.

4 – Définir la gouvernance : qui priorise les agents ? qui signe les règles ? qui audite la décision ?

5 – Démarrer en “double commande” : agents déterministes + validation humaine sur un flux réel et mesuré.

6 – Mesurer le ROI comme somme de gains marginaux : temps/tâche, erreurs, traçabilité …/…

À LIRE AUSSI :