Data / IA

Quand l’entreprise licencie son intelligence… non artificielle

Par Thomas Chejfec, publié le 17 novembre 2025

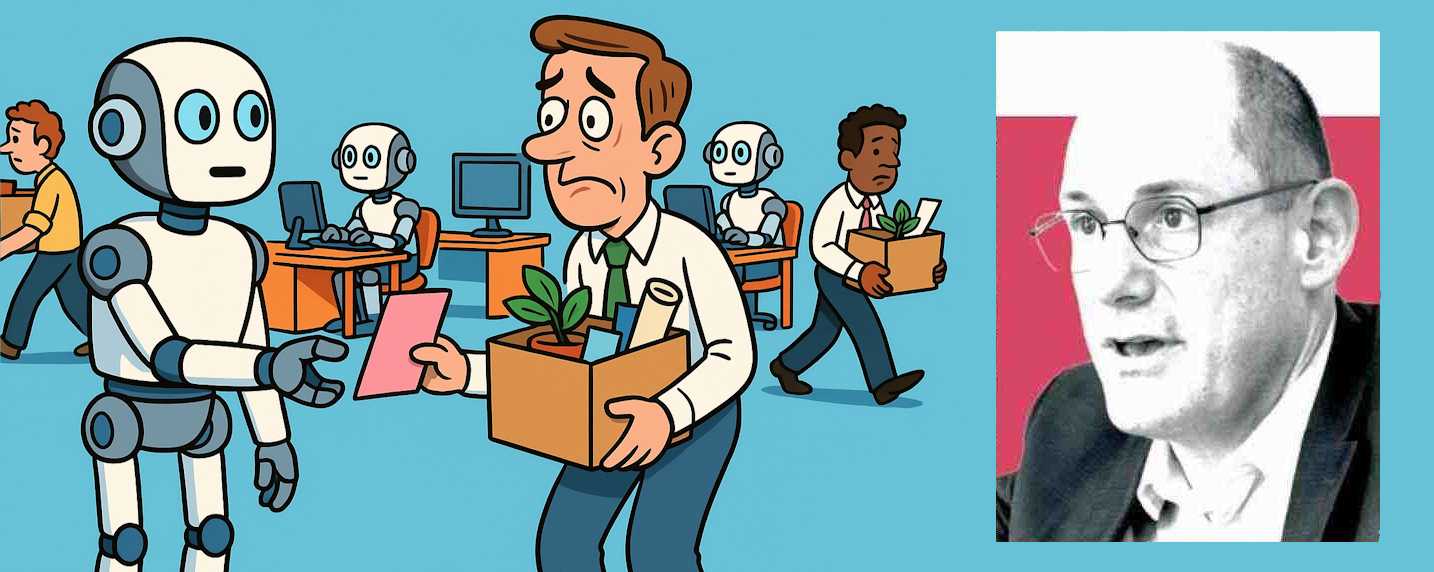

Après les robots dans les entrepôts, voici l’IA qui commence à couper dans les open spaces d’Amazon. Ce ne sont plus les gestes répétitifs qui sont visés, mais les métiers de slides, de reporting et de décision, ceux qui pensaient être à l’abri derrière leurs écrans. Le message est brutal : le travail cognitif devient automatisable, les « productifs » remontent dans la hiérarchie symbolique, et l’humain doit renégocier sa place dans la machine entreprise.

Parole de DSI / Par Thomas Chejfec, Directeur des systèmes d’information

Radio du soir en rentrant du show de Berengère Krief à Toulouse, annonce d’Amazon sur le licenciement de 14 000 collaborateurs, officiellement en raison de l’intégration progressive de l’intelligence artificielle dans ses activités corporate.

Sensationnalisme de journaliste très probablement. Le chiffre, à première vue, paraît considérable ; mais rapporté aux 1,5 million d’employés que compte le groupe, cela n’en représente que 0,9 %.

Mais le volume, en réalité, importe moins que la nature des fonctions concernées : ces suppressions touchent principalement les métiers dits « blancs », les postes de conception, de pilotage, d’analyse, soit environ 4 % des effectifs au siège. Autrement dit, Amazon ne dégraisse pas son front logistique, elle réduit sa matière grise. Le sens de cette décision : ce n’est pas une mesure de gestion, mais un message civilisationnel.

Cette annonce m’a interpellé non pas tant par son ampleur que par cette portée symbolique. Depuis des décennies, les réorganisations chez les géants du numérique obéissaient à des cycles économiques ; cette fois, la justification est d’un autre ordre. Amazon assume publiquement que l’IA remplace désormais certaines fonctions cognitives, et plus seulement des tâches mécaniques.

Ce que la mécanisation avait accompli dans les années 1980 pour les ouvriers, l’intelligence artificielle l’applique aujourd’hui aux cadres. L’entreprise ne cherche plus seulement à automatiser des gestes, mais à transférer à la machine une partie de la réflexion, de l’analyse et de la décision. Ce glissement est fondamental : il marque le passage d’une économie de la force à une économie de la pensée automatisée, consacre la première vraie mutation post-industrielle et oblige l’homme à trouver sa nouvelle place.

Pourtant, cette transformation n’est pas nécessairement une tragédie. On pourrait même y voir une vertu paradoxale, voire revancharde : celle de remettre les « productifs » au centre du jeu. La mécanisation avait, en son temps, « optimisé » les cols bleus, souvent jusqu’à la déshumanisation, tandis que les cols blancs s’étaient peu à peu installés dans un confort intellectuel que l’on croyait immuable. L’intelligence artificielle inverse aujourd’hui ce rapport de force : elle met en tension ceux dont le travail repose sur la connaissance plutôt que sur la production. Et si, à terme, cette évolution conduisait à revaloriser la compétence tangible, le geste utile, le savoir-faire réel ? Peut-être assistons-nous, sans encore le formuler ainsi, à une redistribution silencieuse de la hiérarchie et des fonctions, où la technicité reprend l’avantage sur la technocratie.

Alors même si sur le papier, ces 0,9 % de postes supprimés peuvent sembler anecdotiques, ils concentrent à eux seuls un basculement symbolique considérable. En admettant que l’IA permet de réduire les effectifs « cognitifs », Amazon distille l’idée que l’humain et son intelligence ne sont plus la limite à la productivité.

Ce n’est pas la quantité d’emplois perdus qui compte, mais la qualité de ceux qui disparaissent : ceux qui, jusqu’ici, structuraient la décision, la stratégie, la coordination. L’entreprise moderne découvre qu’elle peut se passer d’une partie de sa propre intelligence collective. Ce constat est vertigineux, car il touche à la fois à l’identité du travailleur et à la nature du travail lui-même.

Chaque annonce de ce type crée un précédent. Si Amazon le fait, d’autres le feront. Les directions, les DRH, les DSI, les Comex s’en inspireront pour justifier leurs propres transitions. Ce qui était encore tabou hier deviendra acceptable sous peu. Et progressivement, l’intégration de l’IA ne se présentera plus comme une innovation, mais comme une norme culturelle à respecter. L’entreprise ne s’y convertira plus pour innover, mais pour ne pas être en retard. C’est ainsi que les grandes mutations ne s’imposent pas par conviction, mais par mimétisme ; et c’est souvent ce dernier qui les rend irréversibles.

L’IA, enfin, pose un paradoxe moral que nous ne pouvons plus ignorer. Elle avait promis de libérer l’humain des tâches répétitives ; elle conduit à libérer l’entreprise de l’humain tout court. L’outil censé redonner du sens au travail commence à redéfinir ce qu’est un travail utile. L’IA n’émancipe plus, elle trie et distingue ceux qu’elle complète de ceux qu’elle remplace. Dans ce tri silencieux, c’est moins notre économie que notre humanisme qui vacille.

Et peut-être faut-il, désormais, cesser de se demander si l’IA va remplacer l’homme, pour se demander ce que l’homme veut et va devenir.

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :